城市探洞工場/兒童淘礦

探洞廠家 實力品牌

18518686331

“城市探洞”全國招募加盟中

您當前的位置:首頁兒童淘礦設備寶石礦包

寶石砂包:人類研究海洋不可多得的瑰寶—海洋化石

來源:網絡 時間:2020-09-25 09:14:00 瀏覽次數:次

數億萬年漫長時間形成的化石是自然的精華,蘊藏著豐富的科學信息,是人類研究海洋的不可多得的自然瑰寶。淘礦工場寶石沙包—海洋化石包括鯊魚牙齒化石、海百合莖化石、三葉蟲化石、層孔蟲化石、小海星、松子螺、白色貝殼。

鯊魚牙齒化石

鯊魚牙化石,近則上萬年,遠可及上億年。鯊魚死后一般來說整體都分散在海中,肉被其它動物食掉,骨頭被分解為基本化學元素歸還大自然。有部分牙齒留了下來,沉積在海底掩埋在沙土中。沒有氧的侵蝕,細菌的啄食,逐漸地成了精。對不起,說禿魯了,應該是成了化石。這起碼是上萬年的過程。

鯊魚和其它任何動物類似,牙都是白色的。但大部分撿到的鯊魚牙是黑色的,偶爾會有其它深色。之所以變黑是因為在化石的過程中,它在海底吸取了其周圍的礦物質成分,因而得其顏色。

海百合莖化石

海百合是一種始見于石炭紀的棘皮動物,生長在海洋中。石炭紀開始于3.54億年前,結束于2.92億年前。海百合具多條腕足,表面有石灰質的殼。身體形態酷似盛開的百合花,不但有的花蕾,還有挺拔的根莖。海百合有一個類似植物莖一樣的柄,柄上長著端羽狀的觸手,也叫腕。這些觸手很像蕨類的葉子,因此人們常常將其錯認為植物。

海百合莖化石由于生物死后體內的有機物很容易就會被分解殆盡,因此能夠保存下來的主要是生物體的骨骼、貝殼、牙齒等含有較多無機物的部分。這些無機物在海百合化石中所呈現的形態往往有別于普通的無機礦物,例如平滑的曲線,或者是所謂的“分級結構” (hierarchical structure),即在不同的尺度上都呈現一定的結構。這些結構特征往往成為鑒別海百合化石的重要依據。

海百合化石是稀有的古生物化石標本。由于海百合對生存環境要求苛刻,且機緣巧合能成為完整化石,其收藏和欣賞價值不可估量,科學研究價值則更高。如廣東省博物館內有一塊海百合化石,高3.2米、寬2.6米,作為鎮館之寶被珍藏。

三葉蟲化石

三葉蟲化石,俗稱燕子石,也叫蝙蝠石。在我國,三葉蟲化石主產于山東省臨朐,萊蕪等地。化石上的蟲體為三葉蟲綱古生節肢動物。這些生于5億年前中寒武紀的海洋生靈,已經被大自然牢牢地凝雕在了巖石板上。雖然它們逝去的時間距今也有2億年之遙,但當你慢品這些石頭的時候,你好像依然可以看到它們就像春燕穿柳般的在飛動。

三葉蟲化石具有很高的科研價值,但從市場的角度看,人們好像更看好它的觀賞價值。石頭屬泥漿沉積巖,上面形態各異的蟲體織成了一幅幅神奇迷離的高浮雕圖畫,這是任何一位藝術大師所無法企及的事情。其實,三葉蟲化石在很早的時候就已經被人們作為觀賞品來開發利用,化石制成的擺飾品是琳瑯滿目,無所不及。明清時期所制燕子石硯更被乾隆帝列眾硯之。現在市場上的三葉蟲化石做出的商品是更加的種類繁多,豐富多彩。

層孔蟲化石

層孔蟲目(Stromatoporoidea)是海綿動物門、層孔蟲綱的一目。是一種古無脊椎動物。1826年次被命名和描述。曾被認為是藻類、有孔蟲、海綿、古杯、水螅、苔蘚蟲等。至20世紀50年代多數學者認為它是水螅蟲綱的1目,70年代以來又有人提出它屬于海綿類、藻類。

層孔蟲化石生存于奧陶紀至白堊紀,早已滅。層孔蟲早出現于早奧陶世晚期,至白堊紀完全滅。寒武紀和第三紀亦有報道,但有爭論,志留、泥盆紀是它的鼎盛時期。石炭、二疊、三疊紀基本上沒有化石記錄。

海星

海星是棘皮動物門的一綱,下分海燕和海盤車兩科,不過人們都俗稱其為海星或“星魚”。海星的體型大小不一,小到2.5厘米、大到90厘米。體色也不盡相同,幾乎每只都有差別,多的顏色有桔黃色、紅色、紫色、黃色和青色等。

海星主要分布于世界各地的淺海底沙地或礁石上,我們對它并不陌生。然而,我們對它的生態卻了解甚少。海星看上去不像是動物,而且從其外觀和緩慢的動作來看,很難想象出,海星竟是一種貪婪的食肉動物,它對海洋生態系統和生物進化還起著非同凡響的重要作用。這也就是它為何在世界上廣泛分布的原因。

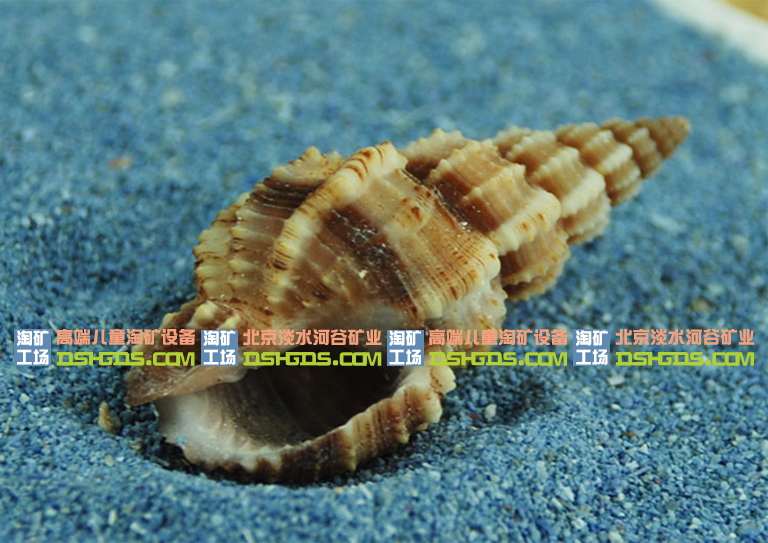

松子螺

軟體動物腹足類,軟體動物門。它富含蛋白質、維生素和人體必需的氨基酸和微量元素,是典型的高蛋白、低脂肪、高鈣質的天然動物性食品。

白貝殼

生活在水邊軟體動物的外套殼,由軟體動物的一種特殊腺細胞的分泌物所形成的保護身體柔軟部分的鈣化物。自然界中天 然碳酸鈣礦物質相比較,貝殼具有特的多尺度、多級次“磚-泥”組裝結構,且因其多級層狀結構而具有韌性好、強度高等優良特性。

以上就是淘礦工場寶石沙包—海洋化石沙包里所含化石種類的基本情況,大海浩瀚無邊,潮起潮落, 不舍晝夜,奔騰不息,蘊藏著豐富且神秘的寶藏。